「よし、好きな曲をコピーしよう!」

と意気込んだものの、数日で手が止まってしまった──そんな経験、ありませんか?

ギター初心者の多くが直面するのが、「コピーが続かない」「完コピに辿りつけない」という悩みです。

挫折の理由はさまざまですが、共通しているのは“正しい始め方を知らない”という点。

最初に何をすべきか、どう取り組めばモチベーションを維持できるか、その道筋が見えないまま始めてしまうと、途中で手が止まるのも無理はありません。

でも、安心してください。

やり方さえ分かれば、コピーは楽しく続けられますし、確実に上達も実感できます。

- 曲コピーが途中で止まってしまう原因と、その乗り越え方

- ギター初心者でも完コピに近づける4つの具体的ステップ

- 譜面・耳コピ・録音の効率的な使い方

- モチベーションを維持する考え方と練習方法

このガイドでは、「コピー未経験」もしくは「完走できなかった人」に向けて、“やる気が続く、実力も伸びる”4つのステップをわかりやすくご紹介していきます。

STEP1|聴き込むことで“曲を理解”する

ただ聴くだけでは足りない理由

曲のコピーに取りかかる前に「何度も聴くことが大事」と言われますが、ただ流し聴きしているだけでは、実はあまり意味がありません。

BGMとして聴くだけでは、リズムやコードの変化、フレーズのニュアンスを“理解”するには至らないからです。

大切なのは、「耳で構造を感じ取る」こと。

ギターで弾く前に、“どういう曲なのか”を体感として掴むことが、完コピへの第一歩になります。

意識して聴く3つのポイント

- リズムを捉える(どんなノリの曲か?)

・跳ねたシャッフルか、ストレートか?

・スウィングしているか?8ビート、16ビートの違いも把握しよう - コード進行の変化に気づく(耳で感じる“流れ”)

・POPSで多い「4536」「6415」などの進行パターンを意識

・度数(I, IV, Vなど)で理解しておくと応用が利く - ギターがどこで鳴っているか?(構成の中での役割)

・POPSで多い「4536」「6415」などの進行パターンを意識

・度数(I, IV, Vなど)で理解しておくと応用が利く

この3つを意識するだけで、同じ曲でも“見える景色”が変わってきます。

耳を鍛えるというよりも、気づきのアンテナを立てるような感覚でOKです。

「わからないから聴く」ではなく、「わかるために聴く」ここが、完コピを目指すスタートラインです。

STEP2|ルート音を押さえるだけで一気に見える世界

いきなりコードではなくルート音から始める理由

初心者の多くが最初に「コードを全部覚えよう」としてつまずきます。でも、まず押さえるべきは“コード”ではなく“ルート音”。

ルート音とは、そのコードの土台となる音のこと。

たとえばCコードなら「ド」、Gコードなら「ソ」がルート音です。

このルート音だけを拾って、曲の流れに合わせて弾く練習をすることで、コード全体を無理に覚えなくても自然と構成が体に入ってくるようになります。

コードチェンジで手が止まる…という方も、ルート音だけなら負担なく、しかも“曲の動き”を直感的に感じられるんです。

自然と曲の流れが体に入るしくみ

ルート音を追いかけていると、次にどんなコードがくるのか、なんとなく耳と指が先に予測するようになります。

これは「運指(指運び)」をスムーズにする大きなコツです。

「C→Am→F→G」という定番進行も、ルート音をベースにして練習すれば、流れを自然に覚えられるうえ、コード全体のイメージもつかみやすくなります。

フィンガースタイル経験談を活かしたヒント

私自身も、フィンガースタイルの練習ではこの方法をよく使っていました。

まずはベース音(ルート)だけを弾いて、曲の“軸”を体で感じ取る。そして、その上にメロディを少しずつ重ねていく。

そうすると、ただ譜面をなぞるよりも、曲に“馴染む”感覚が早くつかめるんです。

ルート音のポジションを知っていくことで、「次はこの位置かな」と自然と指が動くようになりますよ!

このように、ルート音から始めるだけで、コピーのハードルはぐっと下がります。

まずは1フレーズ、ルート音を合わせて弾いてみる。それだけで、完コピに向けた第一歩になります!

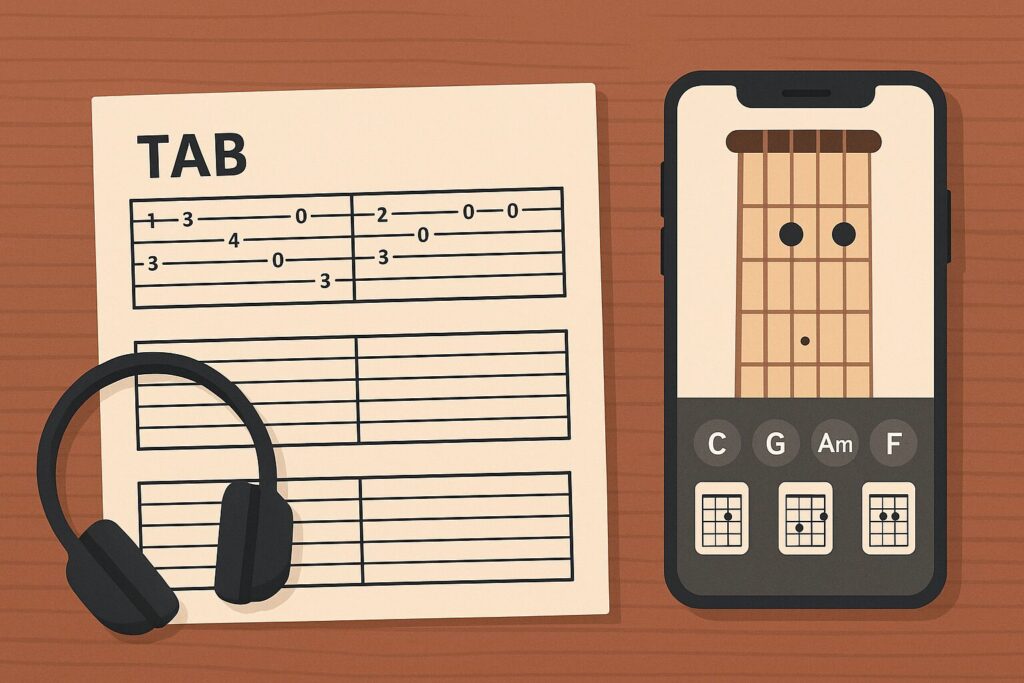

STEP3|譜面とアプリで視覚情報も取り入れる

見て理解することでコピーのスピードが加速

耳コピが苦手でも大丈夫。今は多くの便利ツールや譜面が初心者を助けてくれます。

視覚的な情報を活用することで、「なんとなく弾けた」が「理解して弾けた」に変わり、コピーの精度もグッと上がります。

SongsterrやYouTubeなどのおすすめツール

- Songsterr

無料でTAB譜を確認でき、再生しながら運指も学べる人気サイト。初心者にも優しい操作性です。

▶ Songsterr公式サイト

- YouTubeの“弾いてみた”動画

TAB譜が画面に表示されたり、スロー再生ができる動画は、最初の一曲を練習するには最適です。

- Sparkアプリ(コード自動解析)

Positive Gridの「Spark MINI」アンプを使えば、曲を流すだけでコード解析してくれる機能付き!

コードの流れが視覚化されるため、コピーの手がかりになります。

\コードを“見て”理解する時代へ!/

Spark MINIはBluetoothスピーカーにもなる小型アンプ。アプリと連携することで、自動コード解析も可能です。

- ヤマハ「ぷりんと楽譜」

プロが制作した信頼性の高い譜面が手に入ります。精度の高さで選ぶならコレ。

▶ ヤマハぷりんと楽譜はこちら

初心者はどれから使うのが正解?

最初の一歩には、「動画+TAB譜」がベストです。

YouTubeのタブ付き動画やSongsterrで、好きな曲のパターンを真似するだけでも十分に練習になります。

譜面が苦手でも、Sparkアプリのように“コードが見える化”されるツールなら、音と目で感覚をつかむことができます。

視覚と聴覚のダブルアプローチが最短ルート

耳だけ、目だけの情報では限界があります。

視覚(TAB・コード進行)と聴覚(リズム・タイミング)を組み合わせて学習することで、コピーの理解がぐっと深まります。

「見える → 弾ける → 楽しくなる」

この流れを体験すると、1曲仕上げるモチベーションが続きやすくなりますよ!

STEP4|録音してリズムと成長を“見える化”

なぜ録音が重要か?──客観視の力で一歩先へ

練習していて「なんか上手くなってる気がしない…」と感じたことはありませんか?

その理由の一つは、自分の演奏を“外から”聞く機会がないからかもしれません。

録音をすることで、

など、自分では気づけない部分が浮き彫りになります。

いわば、録音は“あなた自身の先生”になってくれる存在。

演奏スキルを客観視できるようになると、改善点がクリアになり、成長のスピードも一気に上がります。

ズレに気づくことは「成長の入口」

録音を聞き返して、少しズレていたと気づけたなら、それは「耳が育っている証拠」です。

最初は落ち込むかもしれません。でも、それに気づけたあなたは、もう一歩上のステージに進みかけています。

リズムが気持ちよくハマる演奏は、それだけで人の心を動かす力があります。

だからこそ、「録音 → 客観視 → 修正」というループを意識して、完成度を高めていきましょう。

おすすめ録音ツール&メトロノームアプリ

初心者でも手軽に使える録音&リズム確認ツールを紹介します。

- スマートメトロノーム&チューナー(iOS/Android対応)

テンポ調整&録音機能付き。UIもシンプルで、初心者に優しい設計です。

アプリのダウンロードはこちら - スマホの標準録音アプリでもOK!

iPhoneなら「ボイスメモ」、Androidなら「音声レコーダー」などを活用するだけでも十分です。

「録音して聴く」ことは、上達の最短ルート。ぜひ今日から、自分の演奏を“見える化”してみてください!

まとめ

完コピは、才能がある人だけのものではありません。

正しい順番で進めれば、誰でも必ずたどり着けます。

今回紹介した4つのステップ

- 曲を何度も聴き込む

- ルート音を探って弾く

- 譜面やアプリを活用する

- 録音して自分を客観視する

この流れを意識するだけで、コピーの完成度は格段に上がります。

たとえ途中で未完成のまま止まってしまっても、「耳」「指」「リズム感」など、確実にあなたの中に経験値は蓄積されています。

焦らず、何度でもやり直せばいいのです。

そして何より、「この曲が好き!」という気持ちこそが、最大のモチベーションです。

気持ちがあれば、どんな難しい曲にもチャレンジできます。

小さな成功体験を積み重ねながら、音楽をもっと自由に、もっと楽しく続けていきましょう!

コメント