この記事では、私が実際に体験した「バズ記事による急激なアクセス増加」と、それに伴って発生した「AdSenseの広告配信制限」の真相を詳しくお伝えします。

バズ記事による収益アップは、ブログ初心者にとって夢のある話題です。

しかし、その裏には思わぬ落とし穴も潜んでいます。

今回の記事では、初心者にもわかりやすい形で「原因の分析」と「制限を防ぐ具体的な対策法」まで、実例を交えて解説します。

この情報を知ることで、これからバズ記事に挑戦する初心者の方でも「安全かつ収益性の高い運営」ができるようになります。

バズ記事運営の現実と、AdSenseとの正しい付き合い方を学んでいきましょう。

トレンドネタ発見と記事作成法

X(旧Twitter)でのトレンド発見のコツ

トレンドネタを発見するには、まずX(旧Twitter)の「検索窓」を活用しました。よくあるやつですね。

番組名やアーティスト名、旬の話題に関連するキーワードを入力し、リアルタイムのポストを確認しましょう。

例えば、「〇〇 気になる」などの検索ワードは、多くのユーザーの興味や疑問を探る手掛かりになります。

ハッシュタグも有効で、#視聴率 などのタグはテレビ番組関連の話題を見つけやすくなります。

Google検索・インデックス確認の流れ

Xでネタを見つけたら、次はGoogleで「記事化されているか」を確認します。

例えば「〇〇 視聴率」と検索し、検索結果に該当記事があるかどうかを調べます。

もしまだ誰も記事を書いていなければ、他者よりも先行できるチャンス。

しかし、ここで重要なのは、インデックスされるまでの時間も考慮すること。

新規の記事はインデックス登録までに数時間から数日かかる場合があるため、速報性が求められます。

そして仮に、もしライバルサイトの記事が上位にいたとします。

必ず、勝負が出来るのかどうかをチェックをしましょう。

そのライバルサイトの記事に勝てそうな場合の例えとして…

「○○ コラボ商品 販売期間」

といったキーワードで勝負を挑むとした時、ライバルサイトがすでに記事を書いて上位にいると仮定します。

そうなると、ライバルよりも情報をしっかりと明示して、根拠のある記事を作成しなければなりません。

ライバルサイトをチェックするときに重要なのは、記事にしっかりと答えが書いてあること。

これが一番重要になります。

上記のような「○○ コラボ商品 販売期間」などのキーワードで攻める場合、ライバルサイトには…

「情報を調べましたが、現時点では販売期間に関する情報は得られませんでした。情報があり次第追記していきます!」

などの文言を見たことはありませんか?

これが「穴場」です。

なぜなら、そこまで調べあげていないから。では、どうしたら良いのか?

それには、まず、着眼点を変える必要があります。情報収集して、ユーザーが「あーなるほどね」と思ってもらえる記事を書くことができる方法がありますが、

その情報収集の仕方については、長くなるのでまた別の記事で書こうと思いますのでお楽しみに。

記事構成とSEOキーワード選定のポイント

話は戻りまして、記事構成のポイントです。

見出し構造は「読者が一目で内容を把握できる」よう、シンプルかつ具体的に設定します。

SEOキーワードは「〇〇 視聴率」や「〇〇 トレンド」「〇〇 記事 作り方」など、検索意図に沿った語句を選び、タイトルや見出しに組み込みます。

また、記事冒頭でネタ発見の流れや背景を簡潔にまとめることで、読者にもストーリー性が伝わりやすくなります。

バズの威力と落とし穴|収益急増から制限まで

実際のアクセス・収益データ

記事を公開した直後、X(旧Twitter)で話題になっていた「〇〇さんのテレビ出演」の情報を元に執筆した結果、

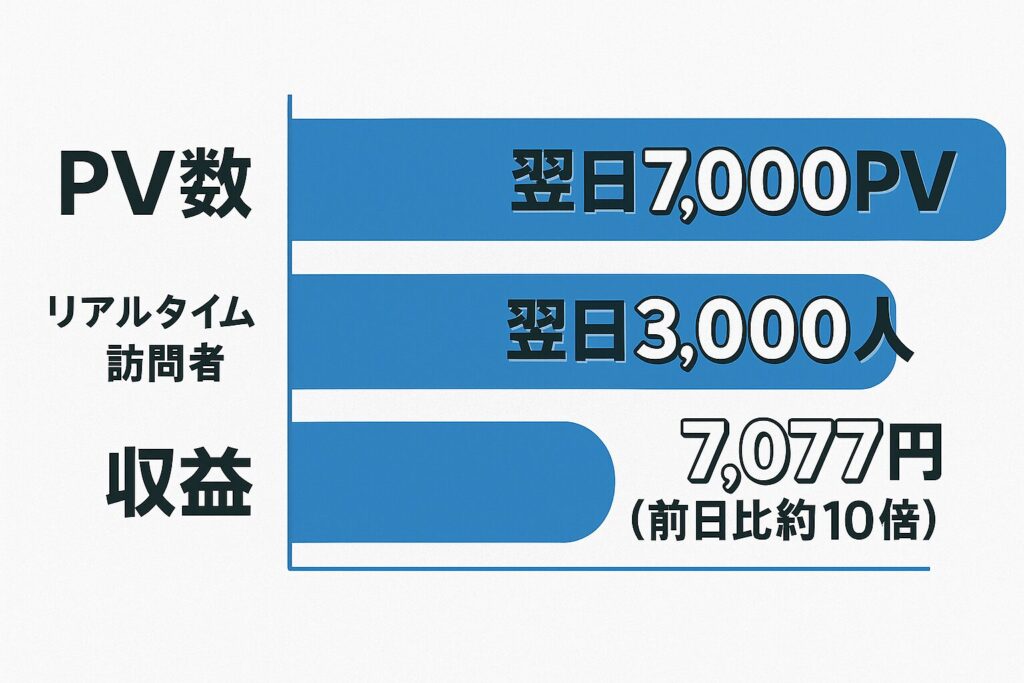

わずか2時間で約34,000PVを記録し、同時接続(リアルタイム訪問者)は見たことのない約3,000人に達しました。

AdSenseの収益は、それまでの1日平均758円から、この日は一気に7,077円に急増。

PVと収益の急増ぶりは、ブログ初心者の私にとっても驚きの結果でした。

なぜバズったのか?要因分析

バズの主な要因は、話題性の高い「〇〇さんのテレビ出演」自体の注目度に加え、視聴率の情報がリアルタイムで拡散されていた点です。

視聴者の「どれくらい視聴率が出るの?」という興味に対し、他メディアよりも早く具体的な数字を記事にしたことが、アクセス急増を引き寄せました。

さらに、SNS上の拡散力も後押しとなり、自然な形でPVが増えたと言えます。

翌日以降のPV変動とその意味

しかし、良くも悪くも「トレンド」は鮮度が命です。

翌日にはPVが7,000程度に落ち着き、初日の勢いは一時的なものとなりました。

この現象から学べるのは、トレンド記事は「短期決戦型」であり、継続的なアクセスを維持するには記事の拡張(関連記事追加、内部リンク)や新たなネタ投入が必要だということです。

AdSense制限の原因とその仕組み

自動広告と広告量増加のリスク

今回の制限の原因は、AdSenseの「自動広告」に加えて、私自身が広告量を欲張って増やしていたことでした。

バズ前の収益を1,000円程度に引き上げようと、広告表示量を最大に設定していたのです。

しかし、急激なPV増加と広告量の増加が重なり、Google側に「不自然なトラフィック」と誤認されやすくなった結果、広告配信量の制限が行われました。

これはAdSenseの仕組みとして、ユーザーと広告主双方を守るためのリスク管理なので仕方ありませんよね。

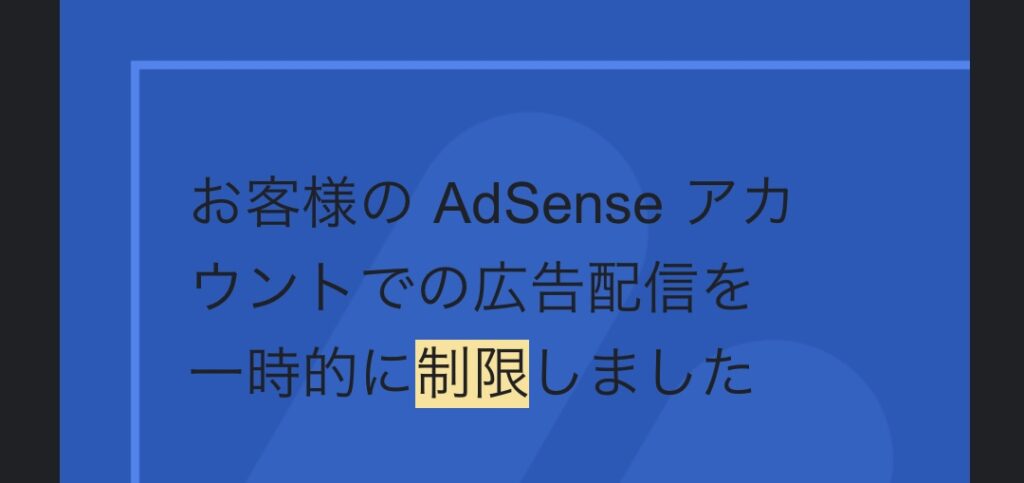

Googleからの警告内容の解説

Googleから届いた警告メールには、「トラフィック品質評価の結果、一時的に広告配信を制限しました」と明記されていました。

さらに「無効な操作やその他の問題が確認された場合は、アカウントの永久停止もあり得ます」との警告も。

初心者にとっては恐怖を感じる内容ですが、落ち着いて原因を分析し、修正することが重要です。

制限されないための事前対策(広告設定、トレンド選び)

AdSense制限を回避するためには、事前の準備とリスク管理が大切です。

広告設定では、自動広告だけに頼らず、表示量を適正範囲に調整し、ページごとの配置を見直すこと。

また、トレンド記事選びでは急激すぎるPV増加や、過激なタイトル・誤誘導的な内容を避けることも重要です。

安全で継続的な運営のために、Googleポリシーを定期的に確認し、健全なトラフィック形成を心がけましょう。

復旧までの道のり

広告設定見直しと自己クリック防止策

警告を受けた後、まず行ったのは広告設定の見直しです。

自動広告の表示量を減らし、ページごとの配置を最適化しました。

加えて、自分の記事を読む際は絶対に広告をクリックしないことを徹底。

これは意識していてもついやりがちなミスなので、初心者は特に注意が必要です。

新コンテンツ追加と内部リンク強化

制限期間中でも、コンテンツの追加は怠りませんでした。

新しい記事を定期的にアップし、関連性のある記事同士を内部リンクで繋げることで、読者の回遊率を向上させる工夫をしました。

これにより、PV減少を防ぎつつ、Googleに対しても「価値のあるサイト」であることを示しました。

・SNS流入やSEO改善の工夫

Twitterや他のSNSでのシェアを強化し、外部からの流入を確保も怠らず行いました。

さらに、既存記事のタイトルや見出しを見直してSEOを改善し、検索流入を増やす。

これにより、バズ後のPV減少からの立て直しが可能となりました。

実際に行った改善内容と結果

具体的には、以下の改善を行いました。

結果、約30日後には広告配信制限が自動解除され、収益も徐々に安定を取り戻しました。

まとめ

バズ記事は、一夜にして大きなPVと収益をもたらす魅力があります。

しかし、その一方で、Google AdSenseの制限リスクが潜んでいることを忘れてはいけません。

初心者が気を付けるべきポイントは、

の3点です。

これらを意識することで、バズによる収益アップとAdSense運営の両立が可能になります。

コメント